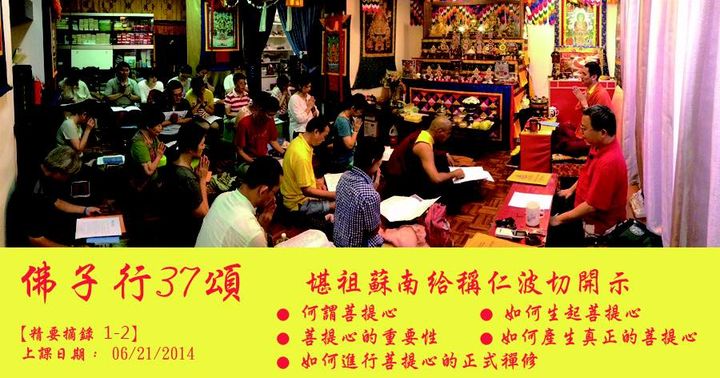

《佛子行三十七頌》教學 【精要摘錄 1-2】

上課日期:06/21/2014

釋迦牟尼佛為大乘道路,大乘種性,因為菩提心之故,所以為佛之子,心意之子。

「菩薩」的意思為【淨化】、【究竟】、【勇士】。凡具備這三條件者,為菩薩。

【淨化】指內心的煩惱、所應斷的部分、所造的罪業、壞的習氣,都應不斷的排除。上等者能完全斷除。非上等者,則應努力來減少貪嗔癡、傲慢忌妒,這就是淨化的過程。

【究竟】對於道的了解及內心證悟的增長、增廣,這就是究竟。

【勇士】是能行苦行且不退縮。就菩薩而言,利益眾生不只是佈施錢財物品,即使佈施自己的頭手腳等,都不懼怕並且永遠持續做。

何謂『菩提心』?

簡要而言:有利他的想法及利他的善良內心。眾生能如何生起菩提心呢?

總體而言就是要發『四無量心』:希望眾生都能離開痛苦、都能達到快樂、不離快樂,並能經常安住。 做好「四無量心」的禪修,終究會產生不造作的菩提心、及證悟的菩提心。

為什麼菩提心如此重要?

一般人對於任何一件事,有時高興而有時悲傷,這就是輪迴。而輪迴就是起伏不定。 然而在輪迴當中,如果內心常有「利他、慈悲的想法」,則容易幸福快樂、逆境與困難也會減少。所以菩提心是非常重要的。不論是上師、善知識、登地以上的菩薩或者是修行者,其事業規模、運氣、快樂與否等等,都決定於內心菩提發心大小。

在五濁惡世的時代的眾生,煩惱粗重、行為粗暴、習慣壞、習氣重,且不容易改變。若要降伏及利益眾生是有困難的。因此,賢劫千佛中的一千零一尊佛放棄了我們。 然而,最後一位釋迦牟尼佛心想:「這些眾生已經讓賢劫一千零一尊佛放棄了,如果連我也放棄,那這些眾生要怎麼辦呢? 因此,他發願要救五濁惡世的眾生! 這就是《普賢行願品》當中記載的願望。 釋迦牟尼佛成為賢劫第四導師。 因此被喻為賢劫千零二尊佛。 他的發心喻為「白蓮花」,而其他諸佛都是「紅蓮花」。 白蓮花是非常稀有罕見!

因此我們應該想辦法將自己的內心菩提心擴大,讓內心變寬廣。如此自己的運氣自然會好,財運、福報、智慧也會增長增廣、一切也會較順利,就如諸佛的事蹟一樣的寬闊。

該如何進行菩提心的正式禪修?須有以下三種助緣來逹成:

【助緣一】

得到暇滿人身寶:這必定是有宿世的緣分。

【助緣二】

明白累積資糧、淨除罪障之道及重要性。

【助緣三】

菩薩行持雖然浩瀚無邊,但是登地菩薩已幫我們歸納成三十七項方法來努力修行達成《佛子行三十七頌》。

釋迦牟尼佛曾經有一世為船長,帶領五百商人到大海中尋寶藏,但其中一位成員起了壞念頭想著:『如果找到了金銀珠寶,我就殺了這五百人,我可以獨吞所有的寶物!』 船長感應到他的想法,心想:此人若殺了五百人的罪惡是非常大的,是無量無數劫受苦報。如果我殺了他一人,則罪業只有一人,相較之下也比較容易懺悔及清淨罪業。因此,船長就持著悲心利他的動機及想法,將壞蛋殺掉了。

就外相而言,這是殺生的行為,是個罪業,但因為他內心升起了廣大的悲心、持著悲心的動機之故,反而累積了四萬大劫的資糧。

可見有沒有菩提心是不能以外表的行做為標準的。了解菩薩行持的意義,並不是件難事,但真正付諸行動,就很困難。

大部份的人都是自私自利的,為了自己可能還不怕困難辛苦,但若是為了其他的眾生而辛苦付出,一般人就沒有那麼容易願意付出。 這是需要內心強烈的菩提心攝持才做的到。而如何能讓內心菩提心真正產生?

【一】需先努力累積資糧、淨除罪障。

【二】產生出離之心。對於當下所產生的短暫快樂,無論其大小,不要產生任何執著、貪念等,如此慢慢地就會產生出離心。

【三】經常發願、迴向。

「佛子行三十七頌」是登地以上無著賢菩薩親身開示。他是真正擁有菩提心的人,所開示的教法和所寫的字句,有強大的加持力。

當我們在念誦時,即使對法義尚未有深切的了解,也跟著發願,把這些也當成是我們的願望,用虔誠的心去念誦無著賢菩薩所寫的祝福詞句。 藉此方式,倘若我們內心尚未產生菩提心的,可因此產生;若已經產生者,則會增長增廣。這就是最好的助緣方式之一。

在印度、不丹有很多的禪修士、上師、善知識會一起念誦《佛子行三十七頌》,希望藉此在禪修上面能獲得加持及幫助。

請大家如是思惟:『前面虛空中,層層圍繞著一切諸佛菩薩及登地以上大菩薩、根本上師,他們都是我追求菩提心、修菩提心的證明。 請大悲攝受並關愛我,賜給我加持的力量! 讓我對於輪迴能產生厭惡而生起出離心,希望我能脫離三界及六道輪迴!』 我們要如此強烈的發願。

祝福大家,吉祥如意。